Kekerasan ekonomi adalah masalah nyata yang dihadapi perempuan di tempat kerja, baik formal maupun informal. Hal ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesenjangan gaji dan pengabaian hak-hak pekerja, hingga terbatasnya akses untuk berkembang dan maju dalam karier. Lebih dari sekadar statistik, ini adalah realitas sehari-hari yang memengaruhi kehidupan banyak perempuan.

Diskriminasi di Tempat Kerja: Kisah Anggun

Anggun (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan berusia 35 tahun, berbagi pengalamannya mengenai diskriminasi yang ia alami di tempat kerja. “Aku tidak bisa naik jabatan karena katanya perempuan itu sakit-sakitan, sering minta cuti haid, dan berpotensi hamil,” ungkapnya. Kisah Anggun hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi di dunia kerja. Mulai dari peluang promosi yang tertutup hingga hak cuti yang tidak diakui, tantangan yang dihadapi perempuan seringkali berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan rekan kerja laki-laki.

Pada tahun 2020, setelah empat tahun bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, Anggun berharap untuk dipromosikan menjadi pengawas. Namun, harapannya pupus ketika seorang atasannya menganggapnya tidak layak karena ia beberapa kali izin sakit. “Yang dipromosikan akhirnya rekan kerja laki-laki yang dianggap lebih kuat,” katanya dengan nada kecewa.

Kondisi ini semakin berat karena Anggun juga menanggung kebutuhan domestik di rumah orang tua dan membiayai kuliah adiknya. Dengan kenaikan gaji yang minim selama empat tahun bekerja, ia merasa terbebani secara finansial. Promosi jabatan tentu akan sangat membantu meringankan beban tersebut. Untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya, Anggun seringkali mengambil pekerjaan sampingan. Meskipun sudah menikah, ia merasa tidak mungkin hanya bergantung pada penghasilan pasangannya.

“Kondisi keuangan yang ‘sangat mepet’ juga bikin aku berpikir berkali-kali saat ingin ‘jajan’ untuk menghibur diri. Uangnya lebih baik aku simpan buat kebutuhan orang-orang sekitar,” jelas Anggun. Untungnya, kini ia telah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor lain yang memberinya kesempatan untuk berkembang di jabatan baru.

Hak Cuti yang Tidak Diakui: Pengalaman Saras

Selain Anggun, ada pula Saras (bukan nama sebenarnya), seorang pekerja perempuan berusia 29 tahun, yang berbagi pengalamannya mengenai hak cuti yang tidak diakui. Saras tidak pernah menggunakan jatah cuti tahunannya untuk berlibur karena selalu terpakai untuk izin cuti saat haid setiap bulan. Selama lima tahun bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan bidang kreatif, atasannya tidak pernah mengizinkan dirinya mengambil cuti haid.

“Katanya, ‘Lebay deh, kita juga perempuan, tapi enggak segitunya kalau lagi haid. Minum air hangat sana’,” ujar Saras menirukan perkataan atasan dan teman-teman kerjanya. Ia merasa sangat sedih mendengar kalimat tersebut, terutama dari sesama perempuan.

Kantor tempat Saras bekerja tidak memiliki regulasi cuti haid. Meskipun Saras sudah menyatakan bahwa ia selalu mengalami rasa nyeri hebat setiap hari pertama dan kedua menstruasi, atasannya tetap tidak merasa perlu membuat aturan tentang cuti haid. “Cuti haid itu hak dasar, tapi tidak diakui. Saya malah terpaksa ambil cuti tahunan atau cuti sakit. Ini jelas ada batasnya dan tidak boleh banyak-banyak karena akan dicurigai. Ini sangat aneh bagi saya,” keluhnya. Akibatnya, setiap kali ingin berlibur, ia harus mengambil cuti tidak dibayar, yang berarti gajinya dipotong.

Pertanyaan Diskriminatif Saat Wawancara Kerja: Kisah Selira Dian

Selira Dian, Ketua Divisi Gender Serikat Sindikasi, juga mengalami pengalaman diskriminatif saat melamar pekerjaan. Ketika melamar ke sebuah perusahaan media massa nasional pada tahun 2020, ia mendapat pertanyaan yang tidak relevan dengan kualifikasi pekerjaannya, seperti “Apa ada rencana menikah dalam waktu dekat? Apa ada rencana punya anak?”. Bahkan, sebelum sesi wawancara dimulai, ia diminta untuk membuat surat keterangan belum menikah dan tidak akan menikah dalam waktu 5-6 tahun ke depan. Dalam surat keterangan tersebut, ia juga diminta untuk menyatakan bahwa dirinya akan menghabiskan waktu bekerja dan fleksibel ditempatkan di mana saja.

“Perusahaan meminta begitu tanpa janji apakah dia akan membantu membiayai biaya hidup bila ditempatkan di luar kota. Ini cara mereka menghindari biaya ‘tambahan’ orang berkeluarga,” jelas Dian, yang akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja di perusahaan tersebut.

Pengalaman ini mendorong Dian dan rekan-rekannya di Sindikasi untuk membuat laporan Asesmen Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial terhadap Sindikasi. Melalui laporan tersebut, mereka berintrospeksi mengenai budaya kerja yang ada dalam organisasi dan memastikan bahwa budaya tersebut inklusif terhadap gender minoritas seperti perempuan dan kelompok LGBT. Tujuannya adalah agar setiap anggota mampu menjadi agen yang bisa memupuk kesadaran untuk mengakhiri ketimpangan-ketimpangan dalam dunia kerja yang juga bisa berdampak pada kekerasan ekonomi terhadap perempuan.

Definisi Kekerasan Ekonomi Menurut EIGE

Menurut European Institute for Gender Equality (EIGE), pengalaman yang dialami oleh Anggun, Saras, dan Dian merupakan bentuk kekerasan ekonomi terhadap pekerja perempuan. EIGE mendefinisikan kekerasan ekonomi terhadap perempuan sebagai segala tindakan atau perilaku yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi seseorang. Bentuk kekerasannya bisa berupa pembatasan akses terhadap sumber daya keuangan, pendidikan, pasar tenaga kerja, atau tidak dipenuhinya tanggung jawab ekonomi seperti tunjangan.

Ketimpangan Gaji dan Stereotipe Gender

Sondang Frishka Simanjuntak, Komisioner Komnas Perempuan, menambahkan bahwa selain masalah kurangnya pemahaman perusahaan mengenai hak-hak perempuan, masih ada pula masalah ketimpangan gaji antara pekerja perempuan dan laki-laki untuk jabatan yang sama.

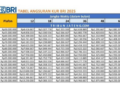

Badan Pusat Statistik (BPS) pernah menganalisis ketimpangan gaji antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Hasilnya, pada tahun 2024, rata-rata gaji laki-laki adalah Rp3,5 juta per bulan, sedangkan perempuan Rp2,8 juta per bulan (sebagian besar terserap di pekerjaan sektor informal). Salah satu penyebabnya adalah laki-laki cenderung lebih mudah mengakses pendidikan dibandingkan perempuan. Akibatnya, persentase angkatan kerja laki-laki pun lebih tinggi (84,66%) dibandingkan perempuan (56,42%).

“Ini karena ada stereotipe bahwa laki-laki jadi pencari nafkah utama dan perempuan bertugas mengerjakan pekerjaan domestik. Anggapan ini yang perlu diubah,” tegas Sondang.

Kekerasan Ekonomi di Rumah Tangga

Kekerasan ekonomi tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah tangga. Komnas Perempuan mencatat bahwa pada awal tahun 2025, terdapat setidaknya 4.565 kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan. Menurut laporan tersebut, kekerasan ekonomi terhadap perempuan paling banyak terjadi dalam lingkup relasi personal. Salah satu contoh kasus yang banyak terjadi adalah mantan suami tidak memberikan hak nafkah bagi anak maupun mantan istri pasca perceraian. Komnas Perempuan mengkategorikan tindakan tersebut sebagai bentuk penelantaran.

Sondang Frishka Simanjuntak juga menyoroti bahwa kekerasan ekonomi terhadap perempuan juga sering ditemui dalam relasi suami istri. “Ketika perempuan juga harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial, tapi beban kerja domestik di rumah tidak dikurangi, itu juga bentuk kekerasan berbasis gender,” ujarnya.

Kekerasan ekonomi terhadap perempuan juga bisa berkaitan dengan konteks bernegara. Contohnya adalah konflik sosial yang terjadi pada area Proyek Strategis Nasional di mana terjadi perampasan lahan terhadap masyarakat adat di berbagai daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Pulau Rempang, dan Papua. “Perempuan petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian akibat penggusuran paksa tanpa kompensasi adil yang bisa memulihkan kelayakan hidup perempuan,” tulis Komnas Perempuan.

Perlindungan Hukum dan Upaya Mengakhiri Kekerasan Ekonomi

Untuk menghentikan kekerasan ekonomi terhadap perempuan di lingkup pekerjaan, pemerintah dapat meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) C190 tentang kekerasan.

“Supaya ada pemahaman menyeluruh dari setiap elemen masyarakat. Kalau saat ini, upaya meningkatkan kesadaran tentang kekerasan ekonomi masih sporadis di kalangan kelompok tertentu,” kata Dian.

Konvensi ILO C190 mendefinisikan konteks dunia kerja secara luas, mencakup perjalanan menuju dan dari tempat kerja, dinas luar kantor, hingga tempat yang diakomodasi oleh perusahaan. Konvensi ini tidak hanya mengatur pekerja di sektor formal dan pemerintahan, tetapi juga di sektor informal.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk membuka akses yang luas terhadap pendidikan, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan pengetahuan bagi para perempuan. Dengan demikian, diharapkan kekerasan ekonomi terhadap perempuan dapat diatasi dan perempuan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesuksesan dalam karier mereka.