Realitas Biaya Hidup di Jakarta: UMP Rp 5 Jutaan, Kebutuhan Nyaris Rp 15 Juta

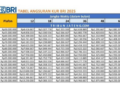

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang kini berada di angka sekitar Rp 5,3 jutaan per bulan semakin dipertanyakan relevansinya dalam menghadapi realitas biaya hidup di Ibu Kota yang terus merangkak naik. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 menunjukkan gambaran yang mengejutkan: rata-rata biaya hidup rumah tangga di Jakarta bisa mencapai angka fantastis sekitar Rp 14,8 juta per bulan. Perhitungan ini mencakup seluruh komponen pengeluaran konsumsi, mulai dari kebutuhan pokok makanan hingga pengeluaran non-makanan yang krusial seperti perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan lainnya.

Bagi sebagian besar pekerja, terutama mereka yang berusia muda, penghasilan yang hanya setara dengan UMP bukan lagi menjadi alat untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, gaji tersebut lebih sering dimanfaatkan sekadar untuk bertahan hidup dari satu periode penggajian hingga periode berikutnya. Tekanan biaya hidup yang begitu tinggi membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup, seperti menikah, menabung untuk masa depan, hingga membangun sebuah keluarga, terasa semakin jauh dari jangkauan. Kondisi ini secara gamblang memperlihatkan jurang pemisah yang lebar antara standar upah minimum yang ditetapkan dan kebutuhan riil untuk hidup layak bagi rumah tangga di Jakarta.

Kesenjangan Antara UMP dan Kebutuhan Hidup Riil

Para ahli pun angkat bicara mengenai kesenjangan ini. Perencana keuangan Rista Zwestika CFP WMI menilai bahwa meskipun secara nominal UMP DKI Jakarta tahun 2025 yang berkisar Rp 5,39 juta per bulan terdengar cukup besar, angka tersebut belum mampu mencerminkan kebutuhan hidup yang sesungguhnya di Jakarta.

“Untuk pekerja lajang yang sangat berhemat, mungkin masih bisa ‘bertahan’, namun itu pun dengan kompromi yang sangat besar,” ungkap Rista. Ia menambahkan bahwa dalam skenario paling ideal sekalipun, seorang pekerja dengan gaji Rp 5 juta per bulan hanya memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menabung atau membangun dana darurat. Fenomena hidup dari gaji ke gaji, terpaksa mengambil pekerjaan ganda, hingga ketergantungan pada pinjaman konsumtif adalah hal yang kerap ia temui pada klien-kliennya yang bergaji setara UMP.

Rista menekankan pentingnya dana darurat. “Jika pengeluaran bulanan Rp 5 juta, dana darurat minimal harus enam kali pengeluaran untuk individu lajang, sembilan kali untuk yang sudah menikah, dan 12 kali untuk yang sudah menikah dan memiliki anak,” jelasnya. Angka ini menunjukkan betapa jauhnya jurang antara pendapatan dan kebutuhan untuk mencapai keamanan finansial minimal.

Realitas Kehidupan Pekerja Bergaji UMP

Kisah Putri Lestari (25) menjadi ilustrasi nyata dari perjuangan pekerja bergaji UMP di Jakarta. Bekerja sebagai admin media sosial di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Putri menerima gaji sekitar Rp 5,4 juta per bulan, yang berarti ia hidup dengan standar UMP Jakarta. Setiap akhir bulan, rutinitasnya adalah membuka aplikasi perbankan untuk menghitung sisa saldo dan mengatur pengeluaran agar cukup hingga gajian berikutnya.

Pendapatannya harus dibagi untuk biaya kos bulanan yang mencapai Rp 1,5 juta, transportasi yang berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 700.000, serta kebutuhan makan dan keperluan harian lainnya. Dalam kondisi seperti ini, hampir tidak ada ruang untuk kesalahan dalam perencanaan keuangan Putri. Satu kebutuhan mendadak saja bisa membuat seluruh keuangannya berantakan.

Menikah, bagi Putri, bukanlah sesuatu yang bisa ia bayangkan dalam waktu dekat. “Hidup di Jakarta itu butuh ekonomi yang stabil. Sementara dengan kondisi sekarang saya merasa belum siap. Itu juga yang bikin saya memilih fokus kerja dulu dan belum kepikiran menikah,” ujarnya. Ketakutan Putri bukan terletak pada komitmen emosional pernikahan, melainkan pada tanggung jawab finansial yang menyertainya. Menghidupi diri sendiri saja sudah terasa berat, apalagi jika harus berbagi hidup dengan pasangan, dan kelak memiliki anak.

Meskipun ia masih bisa menabung, jumlahnya sangat kecil dan tidak konsisten. “Kadang niat nabung, tapi begitu ada kebutuhan tak terduga, tabungan langsung kepakai,” keluhnya. Menjelang tanggal gajian, Putri mengaku harus lebih selektif dalam memilih makanan dan menahan pengeluaran yang tidak perlu. Hiburan dan rencana masa depan menjadi hal pertama yang harus ia korbankan.

Kondisi serupa juga dialami oleh Ria (27), seorang pegawai swasta di Jakarta Pusat dengan gaji sekitar Rp 5,6 juta per bulan. Meskipun sedikit di atas UMP, ia tetap merasa hidupnya jauh dari kata layak. “Setiap bulan gaji terasa habis sebelum waktunya. Gaji UMP dan mandiri dengan uang tersebut saja masih kurang apalagi berumah tangga,” ujar Ria. Tekanan finansial ini secara signifikan memengaruhi pandangannya terhadap hubungan dan pernikahan.

“Saya tahu kalau soal usia pasti saya sendiri sudah bisa menikah, namun menikah bukan soal usia tapi uang nya ada atau tidak kedepannya bagaimana,” tuturnya. Saat ini, fokus utamanya adalah bertahan hidup dan mengamankan tabungan, bukan membangun keluarga. “Ya sekarang fokus sama diri sendiri, kalau masih bergaji UMP atau pas pasan ya saya sadar diri juga,” ucapnya.

Dampak Psikologis Tekanan Ekonomi

Psikolog Klinis dan Direktur Personal Growth, Ratih Ibrahim, memandang ketakutan untuk menikah akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil sebagai respons yang sangat manusiawi. “Ya. Kan takut juga jika untuk hidup sendiri saja struggling, bagaimana ketika harus bertanggung jawab atas orang lain (pasangan), dan jika kemudian punya anak,” jelas Ratih.

Menurutnya, kondisi finansial yang rapuh dapat menggerus kesiapan mental seseorang untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ketika kebutuhan dasar belum sepenuhnya aman, manusia secara naluriah akan memprioritaskan kelangsungan hidup di atas pembangunan relasi jangka panjang. Ratih menegaskan bahwa rasa takut menikah karena faktor ekonomi bukanlah bentuk kegagalan pribadi. “Ya. Sangat wajar. Dan artinya dia ada pertimbangan sadar juga,” katanya.

Namun demikian, Ratih mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat meninggalkan dampak jangka panjang bagi kesehatan mental generasi muda. “Adakah dampak jangka panjang tekanan ekonomi terhadap kesehatan mental orang muda? Jelas ada,” ujarnya. Dampak tersebut bisa berupa kecemasan, frustrasi, hingga keputusasaan. Meskipun begitu, ia juga melihat bahwa sebagian individu justru mampu berkembang menjadi lebih tangguh.

“Ada yang terpuruk, tapi ada juga yang justru jadi resilient. Tetap tabah. Seberat dan membingungkan apa pun tetap move on, karena pilihannya cuma itu. Ada juga yang justru tertantang daya kreatifnya untuk menciptakan lapangan usaha baru,” kata Ratih.

Risiko Jangka Panjang bagi Kota Metropolitan

Pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, berpendapat bahwa UMR Jakarta yang berada di kisaran Rp 5 jutaan belum sepenuhnya mencerminkan standar hidup layak di sebuah kota metropolitan. “UMR lebih berfungsi sebagai batas minimum bertahan hidup, bukan jaminan hidup layak,” tegas Rizal.

Ia menjelaskan bahwa struktur biaya hidup di Jakarta sangat didominasi oleh pengeluaran non-makanan seperti perumahan dan transportasi, yang sulit untuk dikurangi secara signifikan. Kenaikan sekecil apapun pada pos pengeluaran ini akan langsung menggerus sisa pendapatan pekerja. Akibatnya, kenaikan UMR kerap kali hanya habis untuk menutupi inflasi biaya hidup, bukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam jangka panjang, Rizal memperingatkan bahwa kondisi ini berisiko menurunkan produktivitas tenaga kerja dan memperlebar kesenjangan sosial. Jika mayoritas pekerja hidup dalam kondisi “cukup tetapi rapuh”, maka fondasi ekonomi kota akan menjadi tidak kokoh. “Dalam jangka panjang, kota berisiko menjadi mahal namun tidak sejahtera, dengan pertumbuhan yang tidak inklusif,” tandasnya.

Di tengah biaya hidup yang terus merangkak naik dan UMP yang cepat habis, banyak pekerja muda di Jakarta terpaksa menjalani hidup dari gaji ke gaji tanpa kepastian masa depan yang jelas. Dalam situasi yang serba sulit ini, pernikahan tidak lagi sekadar urusan hati, melainkan telah bertransformasi menjadi keputusan ekonomi besar dengan risiko yang terlalu mahal untuk diambil oleh mereka yang masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup.