Banjir dan Ancaman Krisis Lingkungan: Refleksi Kerentanan Ekologis Indonesia

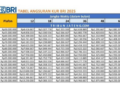

Peristiwa banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada akhir November lalu, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kembali menyadarkan kita akan kerapuhan kondisi lingkungan yang semakin nyata. Ratusan korban jiwa berjatuhan, ribuan keluarga terpaksa mengungsi, dan banyak permukiman mengalami kerusakan parah. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kejadian serupa bukanlah peristiwa sporadis. Antara tahun 2021 hingga 2025, jumlah kasus banjir tercatat tetap tinggi, berkisar antara 1.255 hingga 1.794 kejadian per tahun. Pola ini mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam kemampuan alam untuk menyerap tekanan, menjadikan kerentanan ekologis sebagai bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan kita.

Situasi ini sangat erat kaitannya dengan perubahan fundamental dalam cara kita memanfaatkan ruang hidup. Ekspansi perkebunan, kegiatan pertambangan, pembangunan kawasan industri, dan perluasan permukiman terus-menerus menggeser fungsi ekologis hutan dan lahan resapan air. Bersamaan dengan itu, peningkatan pesat dalam konsumsi energi dan kebutuhan barang sehari-hari mendorong intensifikasi aktivitas industri, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, bencana banjir atau bencana lainnya bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Bencana muncul sebagai akumulasi dari tindakan yang kita lakukan terhadap ekosistem, yang sejatinya berfungsi sebagai pelindung alami bagi masyarakat.

Reproduksi Kerentanan Ekologis Akibat Model Pembangunan

Pada tahun 2020, data dari Global Forest Watch (GFW) mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 94 juta hektare hutan alam. Namun, kapasitas ekologis yang besar ini terus menerus tertekan oleh aktivitas yang semakin intensif. Pada tahun 2024, Kementerian Kehutanan melaporkan laju deforestasi netto di Indonesia mencapai 175,4 ribu hektare, angka yang hampir tiga kali lipat luas wilayah Jakarta. Jika menggunakan data dari GFW, angka deforestasi pada tahun 2024 bahkan menyentuh 260 ribu hektare. Angka-angka ini menjadi penanda dinamika pemanfaatan ruang yang semakin agresif, mencerminkan perubahan lanskap ekologis yang cepat di wilayah-wilayah yang menjadi pusat aktivitas industri ekstraktif dan ekspansi lahan.

Perubahan lanskap ekologis yang begitu pesat tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan ekstraktif yang dominan. Dalam model ini, ruang hidup diperlakukan sebagai aset yang nilai tukarnya harus dioptimalkan melalui konversi lahan untuk kepentingan perkebunan monokultur, pertambangan, kawasan industri, dan permukiman. Transformasi semacam ini secara inheren menghasilkan degradasi pada daya tahan ekosistem. Ketika tutupan hutan berkurang secara drastis, kemampuan alam untuk menyerap curah hujan yang tinggi akan melemah, yang secara langsung meningkatkan risiko terjadinya banjir dan longsor.

Model Produksi dan Konsumsi: Penguat Tekanan Lingkungan

Selain model pembangunan, model produksi dan konsumsi kontemporer juga turut memperkuat tekanan terhadap bentang alam. Lonjakan permintaan global terhadap komoditas seperti minyak sawit, kayu, mineral, hingga energi fosil telah memicu pembukaan lahan dalam skala masif yang sulit untuk dikendalikan. Konsumsi energi domestik yang tinggi, terutama dari sektor transportasi dan kebutuhan listrik, menghasilkan emisi dan tekanan karbon yang memperburuk dinamika cuaca ekstrem. Pola ini menciptakan siklus negatif yang berkelanjutan: konsumsi mempercepat produksi, produksi mendorong ekspansi lahan, dan ekspansi lahan semakin melemahkan kapasitas ekologi.

Biaya Tersembunyi Pembangunan: Kerugian Material dan Ekologis

Konsekuensi ekologis dari model pembangunan yang ekspansif tidak hanya terwujud dalam degradasi bentang alam, tetapi juga dalam akumulasi biaya sosial-ekologis yang seringkali terabaikan dalam perhitungan ekonomi formal. Selama ini, indikator pembangunan cenderung mengabaikan kerusakan ekologis yang terjadi. Padahal, bencana hidrometeorologi menimbulkan kerugian yang sangat masif. Dari perspektif ekonomi-politik lingkungan, bencana-bencana ini dapat dilihat sebagai bentuk eksternalitas negatif yang seluruh bebannya dialihkan kepada masyarakat. Sementara itu, keuntungan dari ekspansi ruang dan ekstraksi sumber daya tetap terkonsentrasi pada aktor-aktor ekonomi yang menikmati akumulasi modal.

Selain kerugian material, terdapat pula biaya ekologis yang jauh lebih sulit diukur secara konvensional namun memiliki signifikansi yang sangat besar. Hilangnya ratusan ribu hektare hutan alam pada tahun 2024, misalnya, bukan hanya berarti penyusutan tutupan vegetasi. Hal ini juga berarti hilangnya layanan ekosistem vital seperti pengaturan siklus air, penyerapan karbon, dan penyangga keanekaragaman hayati. Ketika hutan kehilangan kapasitasnya, bencana banjir atau bencana lainnya yang terjadi di tahun-tahun mendatang akan bersifat kumulatif. Kerusakan ekologis yang terus berlanjut akan memperkuat dampak dari setiap kejadian bencana. Dengan demikian, bencana bukanlah peristiwa tunggal, melainkan efek berantai dari penurunan fungsi ekosistem yang sebelumnya berlangsung tanpa disadari.

Dalam kerangka ini, bencana dapat dipahami sebagai biaya laten dari model pembangunan yang mengejar pertumbuhan melalui ekspansi ruang. Ketika biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan, negara secara tidak langsung turut mendorong model pembangunan yang secara sistematis menghasilkan kerusakan ekologis. Ketiadaan mekanisme yang secara akurat menghitung biaya kerusakan lingkungan membuat model pembangunan terus mengulangi pola lama yang berujung pada peningkatan kerentanan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada aspek keberlanjutan jangka panjang.

Ketimpangan Risiko Bencana: Isu Keadilan Sosial

Distribusi risiko ekologis di Indonesia menunjukkan pola ketimpangan yang sistematis. Beban terbesar dari bencana justru ditanggung oleh kelompok masyarakat yang secara historis memiliki akses terbatas terhadap ruang aman dan infrastruktur adaptif. Ketimpangan ini bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan produk dari cara ruang diproduksi dan dikelola. Transformasi struktur lahan akibat ekspansi industri dan urbanisasi cenderung mempersempit ruang hidup kelompok rentan, mengunci mereka dalam kondisi yang membuat risiko bencana tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih sulit untuk dihindari.

Kerentanan yang tidak merata ini menegaskan bahwa bencana bukan semata-mata persoalan ekologis, melainkan juga persoalan mendasar terkait keadilan sosial. Seperti yang ditegaskan oleh ekonom Spanyol, Joan Martínez Alier (2023), kerusakan lingkungan tidak pernah dialami secara setara. Beban ekologis cenderung jatuh kepada kelompok masyarakat yang memiliki posisi sosial dan ekonomi paling lemah. Selama struktur produksi ruang dan distribusi layanan dasar tetap timpang, risiko bencana akan terus terakumulasi di wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan akses terbatas terhadap perlindungan ekologis. Ketiadaan mekanisme yang memastikan bahwa aktor ekonomi besar turut menanggung biaya kerusakan lingkungan hanya memperkuat ketidakseimbangan tanggung jawab yang telah berlangsung lama.

Oleh karena itu, mengakui bahwa bencana adalah konsekuensi struktural dari model pembangunan yang timpang akan membuka ruang bagi kita untuk memikirkan kembali hubungan antara ekonomi, ruang, dan ekologi. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana kita mampu membangun model pembangunan yang mampu menginternalisasi biaya ekologis dan secara signifikan mengurangi ketergantungan pada ekspansi ruang. Dalam konteks tersebut, penataan ulang arah pembangunan menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa kapasitas ekologis Indonesia tetap mampu menopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.